山梨県の甲府盆地の東端に自宅を新築し住み始めて、そろそろ20年になります。産まれ、育ちは神奈川県川崎市。

当時の川崎は工場地帯、労働者の町、大気汚染みたいなどちらかというとネガティブな印象で語られることが多くて、実際、光化学スモッグが夏になるとしょっちゅう発生していました。

今は、大気汚染も少なくなって、すっかり過去の話みたいですね。

自宅と父が営んでいた工場は重化学工業地帯として有名な京浜工業地帯からは離れていていて、普通の住宅が沢山ある地域にありました。周りには大きな工場は無くて、住宅やアパートの中に町工場が点在していました。お世辞にも閑静という雰囲気は無くて、労働者の街という感じでしたかね。

家の近くには、機械類の梱包を行う工場があって木製パレット作った時の廃材が大量に山積みされている場所がありました。廃材は勝手に持っていって良い事になっていて(のだと思う)近所の人達は薪風呂用の燃料に、子ども達は工作の材料や遊び道具として好みの木っ端を拾い集めていました。

家のすぐ前に蓋のされていないドブ川があって、拾った木っ端を釘でくっつけた船を作っては流して遊んだりもしていました。また、北側にはトタンで囲まれた工務店の資材置き場、東にはガラクタ置き場があって、普段は人気の無いその中に忍び込んで異世界の感覚を感じたりしたこともありました。

今、思うと私の木工の原点は、あの大量に山済みされた廃材や資材の山にあったのだと思います。

そんな町の一画に20代の前半まで住んでいたのですが、少年時代を思い起こすと人々の生活に猥雑さや混沌が入り混じった不思議な感覚があります。アジア的というか人が「生きているぞ!」っていうエネルギーみたいなものが現在よりずっと大きかった様に感じます。

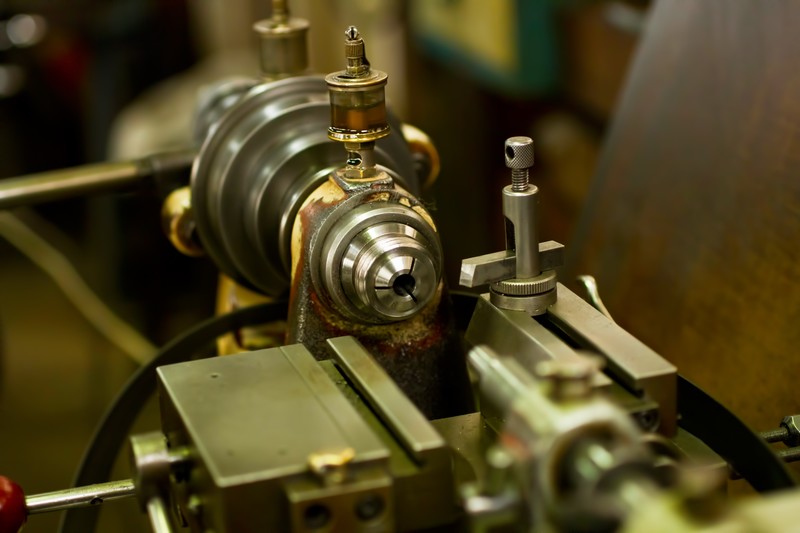

そんなわけで、小さい頃からもの作りは大好きでした。家が金属加工の小さな町工場をやっていた事もあって、遊び感覚で色々な工具や機械に触っていましたね。結構、危ない使い方もしていたと思います。でも、父はうるさい事は言わず、「こういう使い方は危ないからダメ」という事だけ教えてくれました。

今じゃ考えられませんよね。

工場には、旋盤、フライス盤、ボール盤など様々な機械がありました。この中でもボール盤にはとても親しみがあって、多分、幼稚園児の頃から穴あけとかしてたんじゃないかと思います。

ボール盤は動作音も加工中も音も小さいし、見た目もそれほど怖くないので、しょっちゅう使っていましたが、使いようによっては危険性もあります。確かに使い方によっては危険なのですが、要点を抑えていれば大きなケガをすることは、まずないと思います。

(一部のSNSなどで過剰(?)に危険性を指摘している例が散見されますが、金属や木材の加工作業には多かれ少なかれ危険が伴います。皮膚より遥かに硬い金属や木材がまるで豆腐の様に切断されたり削られたりするのだから、そこに手を触れたり巻き込まれたりすれば大けがをするのは当然ですよね。

大切なのは「ドリルで穴あけ加工をする際は手袋をしない」のような形式的な知識ではなく、作業で生じうる危険に対する想像力なんだと思います。そういう意味では、小さな怪我や、怖い想いはむしろ子どもの頃に経験した方が良いように思います。想像力の豊かな子ども時代の経験は、大人になってからの危険回避や新たな創造にとても役立つように思います。 …以上、勝手な私見)

そんなわけで、暇があれば何かを作っては壊し、作っては壊しを繰り返した少年時代が過ぎ、その当時の先端技術であった電子工学を学んで某大手メーカに就職しました。

回路設計がしたいと思って就職した会社の配属先は、プリント基板の設計部署。確かに回路設計ではあったけれど、「それじゃないんだよ!」と心の中で叫んでいました。まぁ、そんなもんですよね。

非常に忙しい部署で、配属されてから半年くらいの間は体が慣れず、帰宅時に眩暈がしていました。20時頃に会社を出られた時は、「今日は早く帰れた。何しようかな。楽しみだ…」なんて思ったほど。

同僚の先輩も「遅くまで残業していると、面白くも無いのに笑いが出てくる」なんて言っていました。

そんな環境に居れば、体が悲鳴を上げるのは時間の問題ですよね。やりたかった事だったら前向きに考えられたのかも知れません。でも、「つまんないけどしょうがない」と自分に言い聞かせていたんでは、やはり限界がありました。

3年勤めて退職したんですが、人事担当の人が「希望を聞いて、回路設計の部署に配属したはずなんだけどなぁ…」とボヤいているのを後で聞かされましたが、この辺りは専門職でないと区別がつかないのかも知れませんね。

就職先を決める前から、家人からは「お前は伝統工芸のような仕事が向いている」と言われていました。自分でもそうなんだろうなと思っていましたが、斜陽産業というか、やっぱり若かったから先端技術のキラキラした世界に憧れたんです。

「あの時、自分の適性を意識して仕事選びをしていたらどんなことになっていたんだろう」

今更ながらに、そんなことを考えます。

仕事でこき使われ疲弊した反動から、自然が豊かな土地で暮らしたいと思い、縁も所縁もない山梨県に移住。その割には、おおよそ自然とは縁のないマイコン制御、組込みシステムの設計・開発などの仕事に長く従事し、数年前に一念発起して退職。木工で起業という流れになります。

木工を始めたきっかけは、結婚して妻の実家に居候状態になっていた時に、休日にすることが無くてゴロゴロしているのか格好が悪かったのと、仕事で関わる技術が日進月歩でどんどん廃れて行く事の虚しさから、「人が生きて行くためにどうしても必要な技術ってなんだろう」という自問から得た結論が「木に関わる技術は廃れない」という事だったからでした。

小さい頃の木で遊んだ記憶も、心の深いところに残っていたのかも知れません。

それから、お決まりの日曜大工を皮切りに身の回りの様々な物を作って行く道すがら、鉋、鑿、鋸などの手道具に出会い、その素晴らしさに触れ、先人の感性と努力と工夫の積み重ねに感動し、それらの知識や経験を学ぶ良き人の縁に出会い、「木工に出会えてよかった。背中に羽が生えたような気持ち」になれたんですよね。

そのころから、何時かは独立して工房を持ちたい、木工で自活したいと思っていました。でも、木工で食べて行くのは物凄く大変な事だから、なかなか踏ん切りがつかずにいたんです。

まぁ、当然ですよね。

その後、家庭環境やら職場環境やらでいろいろな事がありました。

鬱状態のような日々が続いて、朝起きるのが辛くて、書類を読むのが辛くて、机に座っているのが辛くて、これ以上、仕事を続けるのは無理っていう感じにもなりました。それで、

「もう、いいじゃん。やることはやったよ。後は自由に生きようよ。自分だけの大切な人生なんだし…」

と思い切って退職し、好きな木工で起業となりました。

…そして現在に至ります。